作 高井戸 欣求

「小説」なのに「実録」って? なぁーんてな事言わないこと。

昭和三十年代半ばの地方都市の話。

いろんな物や事柄が無秩序という秩序の中で、違和感無く混在していた。

後年、発生する『混迷するカオスが云々』とかいう理論とは質は全く違っていた。

それぞれが個性的で、尚且つ活きやすい時代だったとも振り返って思う。

古い痛んだオート三輪の中を、ぴっかぴかの高級乗用車がすり抜けるように走り抜けてゆくし、

荷物を山ほど積んだ馬車もあったあの頃。

ボクたち6年藤組の仲間たちは、友達の家を通って帰るため、通学路とは違う道をわいわい歩いていた。

ヨシダ君んちは菊谷小路という「小路」と呼ぶには広過ぎる道に面したところで床屋を営んでいた。

なぜあの道があんなに広かったか謎だった。

通学路って、道路の向かいを歩いている人と大声で話しながら歩ける道だったので、

叫んでも話なんか出来ない、対面通行の道なんて子供には不便なだけだった。

で、その道が通り町から突然始まり、秋田北高と保戸野八丁への分岐点で突然終わる。

その上、コンクリートで舗装してあって、不思議な道だった。

が、その分岐点のところを少し左に曲げ民家を数件寄せ

わずかばかりの遊具のある子供の遊び場を潰して道路にすれば

市長公舎であると最近知った。

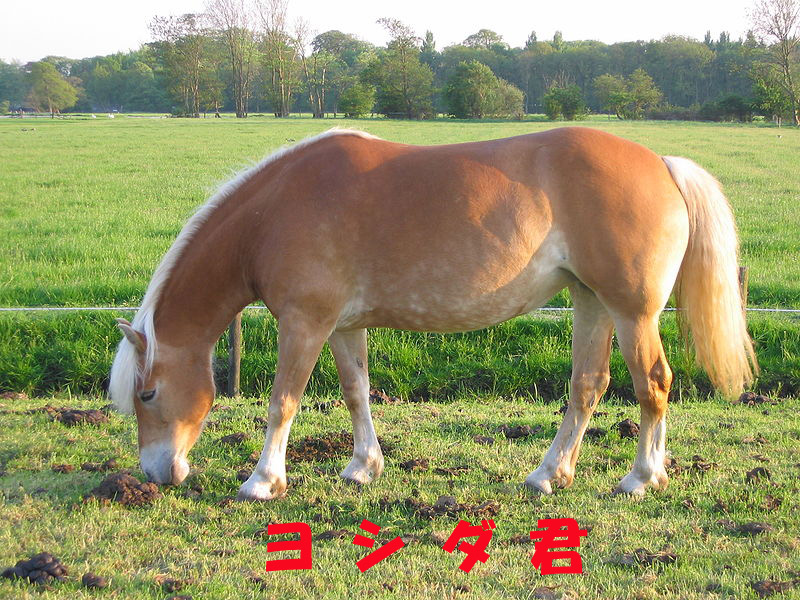

ヨシダ君は、床屋さんの子だけあって、いつも綺麗に刈り上げた坊ちゃんガリで、

面長で色の黒さが際立っていたが、目は優しい子でもあった。

藤の子みんなは、馬みたいと思ってはいたが、彼をそう呼んだ事は無かった。

いつものように、

菊谷小路をわいわい騒ぎながらの帰宅途中、ヨシダ君の家の100メートル位前で、

その頃は少なくなってきていた馬車を立ち止まって見ていた。

馬が重そうな荷物を引きながら直前まで来た時、正次郎は言った。

「ヨシダ君さ、似でるなぁー」 ボクらは「ぶあかぁ、正次郎っ」と小声で言ったが、

ヨシダ君はと見れば、顔が赤黒い。ヨシダ君は、だぁーっと駆け出し家に入っていった。

「馬より速えなぁ」「ばが正次郎、まだ言うってがぁ」

次の日、朝の会の時、先生は目を吊り上げて教室に入ってきた。

「キィー、きのうヨシダ君を馬鹿にした人がいますっ。」

「キィー、せんせは悲しい、キィーッ」

「ヨシダ君どご ばがにせば なして せんせ悲しいなや」と正次郎。

「キィーッ!!」パシっ。持っていた細い竹の棒で一番前に座っていた耕一の頭を叩いた。

先生が入り口の戸を開けると、

鬼のような顔をしてパーマネントをきちんとかけたヨシダ君のお母さんと、うつむいたヨシダ君が入ってきた。

三人黒板の前に立ち教室中を舐めるように教室中を見回した、ま、ヨシダ君はうつむいていたけど・・・。

先生は、腹に力を込めた声で言った。

「ヨシダ君を、馬ぁ!って言った人、立ちなさいっ」

はちゃぁー、ヨシダ君の前で、それもお母さんがいる前で、大声で馬ぁって、・・・。

今まで誰一人として言わなかった「馬ぁっ!」って・・・。

あの正次郎だって、馬を見て、「ヨシダ君に似ている」と言っただけなのに・・・。

それでも、藤の子みんなは、心の声では言っていたので、

ガーガー椅子の音を立てながらみんな立ち上がった。

お母さんと先生は目を三角にして、にらめ回しているのが分かった。

「ヨシダ君を 馬ぁっ! と言ったことをお詫びしなさいっ!きぃーっ」

「耕一君からっ!」

「ヨシダ君、馬ぁっ!って言ってごめんなさい」

「ヨシダ君、馬ぁっ!って言ってごめんなさい」

「ヨシダ君、馬ぁっ!って言ってごめんなさい」

みんな同じ言葉で謝った。

藤の子はほとんどみんな、思いっきり「馬ぁっ!」って言った。

ヨシダ君を見たら、

これだけみんなに「馬ぁっ!」「馬ぁっ!」「馬ぁっ!」って言われなんか吹っ切れたのか、

自己暗示に掛かったのか、うつむいていた顔を上げ、目は優しかった。

がぁ、最後の番のきじたかれのとみ子の時、

「ヨシダ君、馬ぁっ!って思ってごめんなさい」

すると、ががーと椅子の音がして、潤子ちゃんが立ち上がり

「ヨシダ君、馬ぁっ!って思ってごめんなさい」

潤子ちゃんは、きのう東京から転校して来た子だった。

ヨシダ君のお母さんは、

ぺこぺこ頭を下げる先生に、一瞥もくれず教室を出て行った。

残ったヨシダ君は、さっぱりした顔をして席に着いた。

先生も、お母さんは一瞥もくれなかったが、

当のヨシダ君が何事も無かったように隣の子と話をしているのを見て、

何かを会得できたような気持ちになっていた。

その日の帰り道、また馬車に会った。

正次郎は

「やっぱり、似でるやなあ」

「ばがしょうじろっ!やめれって」

「いいんだ、ボクも毎日鏡を見て、この辺が似てると思うんだぁ」と、

手で長めの頬をずーっとなでながら言った。

今日から同じ帰り道になった潤子ちゃんは「元気そうで、ステキよ」と東京弁で言った。

ヨシダ君を見たら、昨日と同じように、赤黒くなってはいたが、今日は走り出さなかった。

この日から、ボクたち藤の子56人は陰日向無く「馬」っていう言葉を使えるようにもなったし結束が強くなったような気がした。

おわり

![]()